相鉄・JR直通運転開始(駅施設編) (2019/11/30)

ついにこのHPでこの話題を取り上げる機会が来た。

ここまで本当に長かった。

相鉄・JR/東急直通線の、いわゆる神奈川東部方面線のプロジェクトが持ち上がったのは、

まだ自分が大学生だった20年近く前だった。

当初は二俣川から羽沢貨物駅付近を通る計画だったが、後に西谷で新線との分岐をするように変更された。

その後、2度の開業延長を経て、2019年11月30日についにJRとの直通が開始され、大きな節目となった。

それまで羽沢貨物駅に行くには、横浜駅から市営バスで三枚町停留所か相鉄の上星川駅から相鉄バスで羽沢停留所から徒歩で

向かうルートがある。

神奈川中央交通バスの羽沢貨物駅停留所もあり、新横浜駅から行くこともできるが、1時間当たり1〜2本と本数は少ない。

自宅からは遠いので、2〜3か月に1回くらいの頻度で羽沢横浜国大駅の工事の進捗状況を見るために訪れていた。

着工前は新横浜方面とJR方面の分岐箇所にはJR貨物のトラックヤードがあった記憶がある。

写真は、トラックヤード移転後の更地となったJR方面の分岐箇所(2009年10月頃)

相鉄の悲願だった都心乗り入れが実現するという話題性や、本数の少なさもあってか休日にもかかわらず異例の

満員電車となり、車両の前面はもちろん側面の窓からも景色が良く見えず、残念ながら写真が撮れなかった。

相鉄の悲願だった都心乗り入れが実現するという話題性や、本数の少なさもあってか休日にもかかわらず異例の

満員電車となり、車両の前面はもちろん側面の窓からも景色が良く見えず、残念ながら写真が撮れなかった。

なので、走行風景は後日再度写真を撮って旅行記にまとめることにして、今回は駅の施設のみをレポートしようと思う。

1.武蔵小杉駅

武蔵小杉は台風の被害にあったこともあるのだろうが、案内表示関連は対応が遅かった。

武蔵小杉は台風の被害にあったこともあるのだろうが、案内表示関連は対応が遅かった。

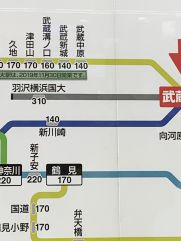

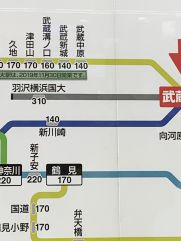

JR側の路線図には、JR区間の羽沢横浜国大までしか描かれていないので、行き止まりの盲腸線のようにも見える。

駅名標はようやく相鉄直通に対応され、掲示板には、従来は見慣れない「海老名」の表記が見えた。

ここから1駅の間隔としては異例に長い15分以上の所要時間をかけて、次の羽沢横浜国大駅に向かう。

2.羽沢横浜国大駅

羽沢横浜国大駅は地下駅だが、それほど深い場所にあるわけではない。

羽沢横浜国大駅は地下駅だが、それほど深い場所にあるわけではない。

上を見上げると、一部は小さいが吹き抜けになっている。

将来東急方面との分岐駅となるには、少々手狭な相対式ホームだったと思う。

西谷方はここからシールドトンネルだが、武蔵小杉方は空が見えている。

西谷方はここからシールドトンネルだが、武蔵小杉方は空が見えている。

新横浜方面のトンネルの前には渡り線もあるので、ここで西谷方面に折り返すことも可能な配線になっている。

2番線(上り)のホームには、この前日に放送されたタモリ倶楽部内で実際に書かれたサインも残っていた。

コンコースは、レンガを基調とした落ち着いた雰囲気の駅舎だった。

コンコースは、レンガを基調とした落ち着いた雰囲気の駅舎だった。

広場では駅の開業のイベントも開かれていたが、飲食の出店はすでに終了していた。

貨物駅の跨線橋もエレベータ以外はきれいに完成していた。

旅客駅よりも貨物駅の方が存在感がある。

神奈川中央交通バスのバス停付近もきれいに舗装され、停留所名の羽沢貨物駅から羽沢横浜国大駅に改称されたが、

本数は特に増えていないようだ。

近所にはコンビニ一軒なく、構内にも売店や食事処はなく、駅しかない状態なので街開きはこれからだろう。

3.西谷駅

西谷駅は元々優等列車の通過待ちが行われていた各駅停車のみが停車する駅だったが、

今回都心直通の玄関口となったことにより、一部の急行以外は特急でさえも停車するターミナル駅となった。

西谷駅は元々優等列車の通過待ちが行われていた各駅停車のみが停車する駅だったが、

今回都心直通の玄関口となったことにより、一部の急行以外は特急でさえも停車するターミナル駅となった。

トンネル以外にも当駅発着が可能なように留置線も整備された。

ホームドアはまだ設置されていないようだが、構造からして近く設置する予定だろう。

駅の路線図には、点線で新横浜まで描いてある。

駅の路線図には、点線で新横浜まで描いてある。

行先掲示板には、見慣れない「新宿」の表記も見えるが、時刻表を見ると本数は少ない。

さらにJRに直通しない羽沢横浜国大止まりの電車もあるので、都心直通はさらに少ないのだろう。

さて、これで晴れて神奈川県内のみを走っていた相鉄がJRを介して都心に乗り入れが成ったのだが、

色々と課題も多いように思う。

まず、10両編成ながらも1時間に平日でも最大4本と本数が少ない。

これは、貨物線を流用し、りんかい線直通の埼京線・湘南新宿ライン・横須賀線・成田エクスプレスなどの特急と

多数の系統と線路を共有しているというJR側の事情がある。

また、西谷・羽沢横浜国大いずれの駅も分岐駅としてはホームが狭かった。

今後東急との直通が開始されたら乗客を捌ききれるだろうか。

東急との直通開始後のJR直通線は、どう差別化を図るのだろう。

鶴見にも駅を設置するなど要望も上がっているが、10両の長大なホームの敷地を確保するのは難しいという。

新鶴見機関区の廃線部分を整理すれば新川崎に駅も作れそうだが、そうした話は聞かない。

貨物線のトンネルと横浜線と交差する場所もあるが、大口駅とは微妙に離れており、乗り換えには適さない。

大崎〜羽沢横浜国大の路線には、開業後も路線名が付いていないので、文字通りJRと相鉄をつなぐだけの渡り線という

位置付けなのだろうか。

東急と差別化を図るためにも、独自性を出す必要性がありそうだ。

相鉄には西谷からの開業区間には相鉄新横浜線という路線名が付いているが、現時点では新横浜は建設中で

路線名が実態と合っていない。

新横浜駅は2面3線の構造で折り返しも可能になる予定なので、東急直通を待たずに先行開業するべきだと思う。

それがすぐに無理なら、相鉄バスと連携し、新横浜開業までの暫定対応としてシャトルバスでも運行できればと思うが、

羽沢横浜国大駅の前にはバスが多く停車できるロータリーもないし、道路もUターンできる構造にはなっていないので

難しい。

当面は、相鉄区間内で羽沢横浜国大折り返し本数を増やすくらいしか輸送力を増やす方法が限られているだろう。

都心への大動脈は思った以上に細いという印象だ。

いずれにしても、この区間の利便性が発揮されるには東急との直通を待つことになりそうだ。

次回は近日のうちに走行風景をレポートする予定。

>>関連旅行記

相鉄・東急直通運転開始

相鉄・JR直通運転開始(乗車編)

相鉄・JR直通運転開始(駅施設編)

<< Back

Copyright (C) Tekka Tsunamaki 2005 All rights reserved.