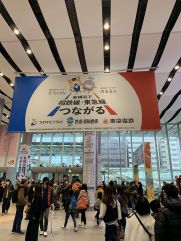

相鉄・東急直通運転開始 (2023/03/18)

2019年に開業した相鉄・JR直通線の着工が2012年頃だったと思うので、

工期延期を重ねて10年以上の月日が流れたことになる。

相鉄・JR直通線開業以降も目黒線8両化や新車両投入など、様々なことを追いかけてきたが、

この度2023年3月18日のダイヤ改正をもって、ついに相鉄・東急直通が開始されたことは、

大変に感慨深い。

東急側から相鉄側へ各駅の様子を追ってみた。

相鉄・JR直通線の時と同じく、先頭車両は人がいっぱいで前面展望は撮影できなかった。

1.日吉駅

日吉駅は、東横線で最も早くから地下化された駅だ。

目黒線が延伸する前は、日比谷線直通が急行を退避していた。

2008年に目黒線が武蔵小杉から日吉まで延伸開業し、工事が始まってから目黒方に停止位置が移設され、

駅構内に分岐器が設けられた。

今後はこの分岐器が撤去され、停止位置を戻す工事が行われるだろう。

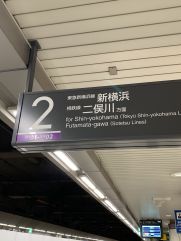

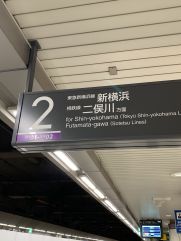

東急新横浜線のラインカラーは、紫となっている。

東急多摩川線が近い色(えんじ色)だが、路線図を見ると、少し違いがある。

駅番号は、新横浜駅を起点としているので、日吉駅は「SH03」となっている。

2.新綱島駅

東急単独駅としては、1970年代の旧新玉川線区間(二子玉川〜渋谷)以来の新駅だ。

日吉駅を過ぎるとすぐにトンネルに入るが、導入部は開削工法のトンネルではなく、

地上部に防音壁を設置してある地上線である。

地下部分に入ると方向別単線トンネルとなり駅に到着する。

相鉄に直通するのは急行がメインなので、急行が目立つ。

東横線と目黒線の車両が完全に同じ線路とホームを共有するので、10両、8両、6両編成が混在する。

壁の化粧板は鶴見川をイメージしているとのことだ。

すぐ近くに東横線の綱島駅があり、両駅は運賃計算上も同じ駅と扱われるので、日吉からここまで複々線が続いている

とも言える。

着工前は、ラジウム温泉があり、綱島駅も、かつての駅名は綱島温泉駅であり、都心の奥座敷として評価も高かったらしい。

駅完成後はマンションが建ち、温泉は復活しなかったのが残念だが、綱島駅とペデストリアンデッキで結ばれるなど

再開発が始まるようだ。

綱島駅の近くまで歩いて、そこで昼食を取った。

3.新横浜駅

新幹線が開業する前は、気動車だった横浜線が単線で走るのどかな田舎だったらしい。

JR横浜線と地下鉄ブルーラインがあるので横浜方面へのアクセスは豊富だが、新幹線以外の都心方面のアクセスは弱かったが、これで格段に利便性は増した。

ブルーラインの改札も、1週間前の3月11日に新たな改札が開設された。

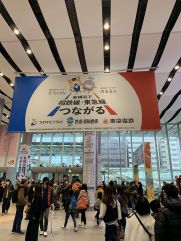

新幹線との接続駅にして相鉄・東急直通の要となる駅だけあり、それなりの規模を誇っている。

ただ、開業初日ということもあり、人は大変多く、コロナがまだ消息仕切っていないので密になるのは少し怖い。

ホーム先端部は細くて狭い。

しかも、東横線でのダイヤ乱れのため、ホームはどんどん混んでいった。

島式2面3線で、真ん中の1線は相鉄東急双方に折り返しが可能であり、東急側にはシーサスクロッシングがあるので、

全ての線で東急側に折り返すことができる。

東急側から来たメトロ南北線、埼玉高速、都営三田線の車両はここまでで、相鉄には入らない。

この駅は共同管理駅だが、駅の案内サインは相鉄とも東急とも付かないデザインとなっている。

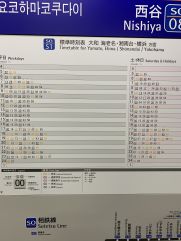

ホームの路線図は、相鉄方面・東急方面で各会社のものを掲示している。

コンコースは、相鉄側と東急側に分かれている。

こちらが相鉄側。

こちらが東急側で、デザインや間取りが若干異なっている。

いずれもブルーラインのコンコースに接続しているが、ついこの前まで地下通路に過ぎなかった場所に、

ミスドも開業して広大な地下広場ができていた。

広さは新幹線の駅以上かもしれない。

地上に上がると、出入口はブルーラインのもの以外で3か所存在する。

駅周辺も開業ムード一色で、模擬店も軒を連ねていた。

ただ、コロナの影響か、食べ歩きのできるようなものは売っておらず、湘南地域の物産品や鉄道グッズが主だった。

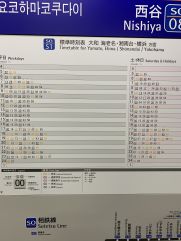

4.羽沢横浜国大駅

相鉄・JR直通線開業と共に2019年に開業した駅だが、

少しずつ再開発が進んできた模様だがイベントなどは特に実施されていないようだ。

東急との直通が始まる前までは、JRとの直通が少ない本数で走っていたが、今回から本数がずっと増えた。

JRと東急それぞれの直通車では、先頭車のドアの位置が異なっているが、

ホームドアはどちらも対応できるように設計されている。

この後は、海老名まで乗り、小田急で相模大野から湘南台まで行ってから、相鉄いずみ野線経由で帰途に就いた。

5.車両運用について

東急・相鉄以外にも、線路でつながったメトロ、都営、埼玉高速、東武、JRなど各鉄道事業者ごとに、

運用車両をまとめてみた。

2023年3月時点で相鉄・東急を直通運用される車両には「★」を付けている。

なお、この区間に乗り入れない相鉄車両及びみなとみらい線、西武鉄道の車両は割愛する。

各社の車両運用及び乗り入れ範囲

|

車両

|

西

谷

|

羽

沢

横

浜

国

大

|

新

横

浜

|

新

綱

島

|

日

吉

|

直通先

|

|

相鉄

|

12000系

|

〇

|

〇

|

−

|

−

|

−

|

相鉄本線/JR

|

|

20000系★

|

〇

|

〇

|

〇

|

〇

|

〇

|

相鉄本線・いずみ野線/東急東横線

|

|

21000系★

|

〇

|

〇

|

〇

|

〇

|

〇

|

相鉄本線・いずみ野線/東急目黒線

|

|

JR

|

E233系

|

〇

|

〇

|

−

|

−

|

−

|

相鉄本線/JR

|

|

東急

|

3000系★

|

〇

|

〇

|

〇

|

〇

|

〇

|

相鉄本線・いずみ野線/東急目黒線

|

|

3020系?

|

〇

|

〇

|

〇

|

〇

|

〇

|

相鉄本線・いずみ野線/東急目黒線

|

|

5050系★

|

〇

|

〇

|

〇

|

〇

|

〇

|

相鉄本線・いずみ野線/東急東横線

|

|

5080系★

|

〇

|

〇

|

〇

|

〇

|

〇

|

相鉄本線・いずみ野線/東急目黒線

|

|

メトロ

|

9000系

|

−

|

−

|

〇

|

〇

|

〇

|

メトロ南北線

|

|

10000系?

|

−

|

−

|

〇

|

〇

|

〇

|

メトロ副都心線

|

|

17000系?

|

−

|

−

|

〇

|

〇

|

〇

|

メトロ副都心線

|

|

都営

|

6300形

|

−

|

−

|

〇

|

〇

|

〇

|

都営三田線

|

|

6500形

|

−

|

−

|

〇

|

〇

|

〇

|

都営三田線

|

|

東武

|

50000系

|

−

|

−

|

〇

|

〇

|

〇

|

東武東上線

|

|

9000系・9050系

|

−

|

−

|

〇

|

〇

|

〇

|

東武東上線

|

|

埼玉

|

2000系

|

−

|

−

|

〇

|

〇

|

〇

|

埼玉スタジアム線

|

こうして見ると、相鉄・東急双方を行き来できる車両は東急車と相鉄車のみで、

新横浜駅が車両運用上の高い峠となっている。

6.相鉄・JR直通線との住み分け

さて、相鉄・東急直通により、都内への大動脈が新たに誕生したことで、JR直通線の立ち位置が少々微妙になってきた。

貨物線を流用しているため、本数増加に制限もあり、武蔵小杉までノンストップ、というと聞こえは良いが、

途中駅は一切なく、なおかつ遠回りしている。

新幹線への窓口である新横浜にも行かないため、早くも都心直結の役割の半分以上を東急方面に譲ってしまった感もある。

現在、鶴見駅に近郊型電車の駅を建設しようという動きがあるようなので、

これができれば差別化を図れるかもしれない。

また、新川崎の機関区も、もう少し線路を整備すれば駅を作れるかもしれない。

以上のように都心への速達よりも川崎市内からの利便性向上に取り組めば、

東急直通線との住み分けもできるように思う。

7.今後の運用について

ようやく直通が始まったばかりだが、目黒線直通で相鉄船内限定だが、特急運用が設定されたのがうれしい。

今後は新車両の導入などで、直通できる車両も増えるだろうし、この鉄道の大動脈がどう育っていくのかが

楽しみだ。

ただ、多数の事業者が直通することで、ダイヤ乱れのリスクがある。

2008年に副都心線が開業した時もダイヤは大幅に乱れた。

新幹線へのアクセスを売りにしているだけに、ダイヤ乱れのリスクは利便性の低下にもつながりかねない。

新横浜駅の真ん中の線路をうまくバッファにしてダイヤ調整するなどが必要だろう。

都営車6500形の増備や南北線9000系の8両化など、運用の枠も広げる必要がありそうだ。

そして、ダイヤの複雑さも問題だ。

何しろ、来る電車来る電車行き先が異なる。

特に、相鉄、JR、東急と、接続各社で似たような行き先がある。

横浜、武蔵小杉、日吉、池袋、川越など、どちらに到着するか分かりにくい駅名があり、

鉄道交通を使い慣れた首都圏の人にも理解が難しいのではなかろうか。

駅名変更して、「相鉄横浜」、「東急渋谷」など会社名を付けるなどするといいかもしれない。

>>関連旅行記

東急目黒線日吉駅停止位置変更

相鉄・東急直通運転開始

都営三田線8両化工事状況(2019年〜2022年)

東急目黒線8両化工事状況(2022年)

埼玉高速鉄道8両化工事状況(2020年〜2022年)

東急目黒線奥沢駅通過線設置工事(上り新ホーム・通過線使用開始)

東京メトロ南北線8両化工事状況(2020年〜2022年)

東急目黒線奥沢駅通過線設置工事(上り新駅舎使用開始)

東急目黒線8両化工事状況(2021年)

東急目黒線8両化工事状況(2020年)

相鉄・JR直通運転開始(乗車編)

相鉄・JR直通運転開始(駅施設編)

<< Back

Copyright (C) Tekka Tsunamaki 2005 All rights reserved.